تأملات أحد المساهمين في مشروع ”أشكال المقاومة وممارسات الأمل“

برنس دواه أجيي

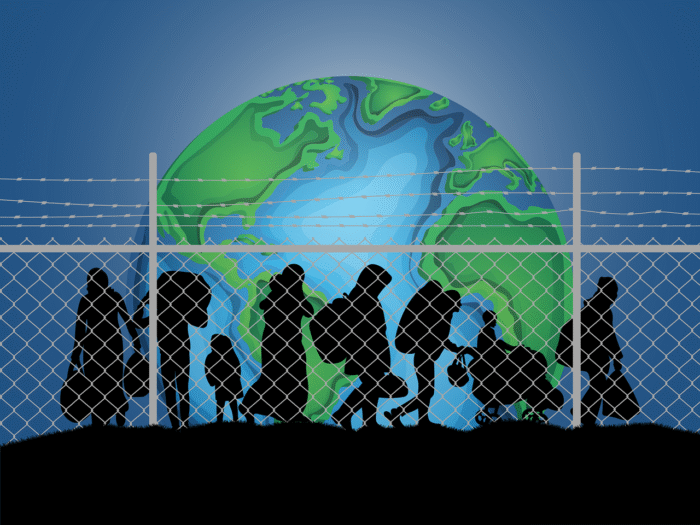

في 17 سبتمبر 2025، أثناء استراحة غداء لفريق فورهوبيرز، انخرطت في محادثة بقيت عالقة في ذهني منذ ذلك الحين. حول الطاولة، تحدثنا عن الطرق التي يستمر بها العنف في تشكيل تنقّل البشر، غالبًا بشكل خفي ومقنع بلغة الفرص. لاحظنا أن العبودية الحديثة تستمر تحت ستار الوعود بالوظائف، وإغراء حياة أفضل، أو وهم الفرص في الخارج. كانت المناقشة مقلقة. الهجرة لا تتعلق أبدًا بالحركة فحسب، بل تتعلق أيضًا بمخاطر الاستغلال والإقصاء والهشاشة. ومع ذلك، حتى عندما تُعرض على الناس الحقائق الكاملة، وعندما يعرفون المخاطر والوعود المكسورة والشكوك والوحدة واحتمال الوقوع في دوامة الاستغلال، فإنهم لا يزالون يختارون السفر. أثار هذا الإدراك سؤالًا مركزيًا بالنسبة لي: لماذا يهاجر الناس حقًا؟

إنها مسألة لا يمكن الإجابة عليها ببساطة. إن مغادرة المرء لبيته، وعبور الحدود، والدخول إلى المجهول ليس مجرد حساب اقتصادي. إنه عمل تحركه الأمل، الأمل في التغيير والتجديد، وفي شيء أكثر مما هو متاح في الوطن. وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه الرحلات هي شكل من أشكال المقاومة، ضد الظروف التي لا تطاق، وضد ثقل عدم المساواة النظامية الخانق، وضد حرمان المرء من الفرص. وبالتالي، تجسد الهجرة الأمل والمقاومة على حد سواء: فهي جريئة في مواجهة المخاطر، وخيالية في مواجهة اليأس. تلتقط هذه الصورة المصغرة الاهتمامات الأوسع نطاقًا للمشروع، أشكال المقاومة وممارسات الأمل، الذي سعت مساهماتي العلمية فيه إلى استكشاف هذه العلاقة المتبادلة بين غرب إفريقيا (المهاجرين الأفارقة) على وجه التحديد. بالإضافة إلى إجراء محادثات إثنوغرافية وجمع البيانات، فضلاً عن المساهمة في تصميم وتدريس مقرر ”تقاطعات السلام والمقاومة والأمل“ في جامعة تامبيري، أسفرت مشاركتي في المشروع لمدة عام واحد عن إنتاج مقالتين أكاديميتين، وكلاهما حالياً في مراحل مختلفة من مراجعة الأقران.

المقال الأول (بالتعاون مع أنجيل إغليسياس أورتيز)، المقاومة والأمل في توازن: نحو إطار مفاهيمي تكميلي، نشأ من إدراك أن العلاقة بين المقاومة والأمل غالباً ما تُهمل من الناحية النظرية. غالباً ما تُفهم المقاومة على أنها عمل معارض موجه ضد الهيمنة، بينما يُعامل الأمل على أنه توجه مجرد وطموح نحو المستقبل. ما كان مفقودًا هو استكشاف التكامل بينهما. استنادًا إلى حالات من أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، جادلنا بأن أعمال التحدي اليومية، سواء كانت استنفاد جميع السبل القانونية ضد الترحيل، أو التجمع على الحدود لتحدي الفصل، أو رفض قبول الأحكام الجائرة، ليست مجرد إيماءات للبقاء على قيد الحياة، بل هي مدعومة بالأمل. وعلى العكس من ذلك، لا يصبح الأمل نفسه سياسيًا وملموسًا إلا عندما يتم تنفيذه من خلال ممارسات المقاومة اليومية هذه. وبهذه الطريقة، سعى المقال إلى سد الفجوة المفاهيمية بين خطابين قويين ولكنهما غالبًا ما يكونان منفصلين، موضحًا أن الأمل والمقاومة معًا يتيحان إمكانيات جديدة للتغيير الاجتماعي والسياسي.

المقال الثاني، الأمل والمقاومة ووضع المهاجرين، أخذ هذا العمل النظري إلى أبعد من ذلك من خلال ترسيخه في البحث الإثنوغرافي مع المهاجرين من غرب إفريقيا في فنلندا. هنا، كشفت روايات المشاركين عن الطرق الهشة ولكن المرنة التي يتشابك بها الأمل والمقاومة في الحياة اليومية. اعتمد المهاجرون على الأمل ليس فقط كدافع أولي للانتقال، والسعي وراء التعليم، والفرص الاقتصادية، أو الحياة الأسرية، ولكن أيضًا كقوة داعمة عند مواجهة الإقصاء، والتمييز، أو العقبات البيروقراطية. اتخذت مقاومتهم أشكالًا عديدة: تقديم التماسات إلى البرلمان، واستئناف القرارات القانونية، وإشراك وسائل الإعلام لتغيير الخطاب العام، والمثابرة في العمل الأكاديمي على الرغم من الحواجز المؤسسية، وفي بعض الحالات، تبني عدم التحرك الاستراتيجي كاستراتيجية للبقاء. نادرًا ما كانت هذه الأفعال مذهلة أو جماعية، لكنها كانت سياسية بعمق في كيفية الحفاظ على إمكانية مستقبل بديل. في هذه التجارب الحياتية، لم يظهر الأمل والمقاومة كمجالين منفصلين، بل كقوى مترابطة.

عندما أعود بالذاكرة إلى الوراء، أرى أن محادثة الغداء التي جرت في 17 سبتمبر كانت بمثابة نقطة انطلاق رمزية للأسئلة التي طرحتها طوال المشروع. فقد ذكرتني بأن الناس لا يزالون يجرؤون على الهجرة حتى عندما تكون المخاطر واضحة والأخطار لا يمكن إنكارها. ولا يمكن اختزال هذه الجرأة في السذاجة أو اليأس. إنها سياسة الأمل في العمل. لذا، فإن الهجرة تعني رفض القيود التي يفرضها المكان أو الظروف أو الإقصاء. إنها مقاومة للبقاء محصوراً في حاضر يُعتبر غير صالح للعيش، وتأكيد أن حياة أخرى ممكنة، حتى لو كانت غير مؤكدة.

يعزز هذا التفكير ما توصلت إليه من خلال هذا المشروع: أن المقاومة والأمل رفيقان ضروريان، سواء في حياة أولئك الذين ينتقلون أو في عمل أولئك الذين يدرسونهم. بالنسبة لي، أصبحت الدراسة الأكاديمية نفسها ممارسة للمقاومة المليئة بالأمل، وإصرارًا على الاعتراف بقدرة الأصوات المهمشة على الفعل، وعلى النظرية التي ترى أن نضالاتهم اليومية ذات مغزى، وعلى رفض محو العنف المنهجي. تمثل مقالتيّ مساهمتين متواضعتين في هذا المسعى الأكبر: محاولات لتنظير التفاعل بين المقاومة والأمل، وتوثيق كيفية تأثير هذا التفاعل على حياة المهاجرين في أوروبا اليوم.

في النهاية، لم يكن مشاركتي في المشروع مجرد ممارسة أكاديمية، بل كان مساحة للتعلم العميق. فقد أظهر لي أن الانخراط النقدي في المقاومة والأمل هو الانخراط في ظروف استمرار البشرية في ظل عدم اليقين. إنه الاعتراف بأنه في حين تستمر العنف والإقصاء، تستمر أيضًا الممارسات اليومية التي يقاوم من خلالها الناس ويتخيلون عكس ذلك. وربما الأهم من ذلك، أنه ذكرني بأننا كعلماء يجب أن نجسد المقاومة والأمل، وأن نقاوم اليأس داخل مؤسساتنا، وأن نتمسك بالأمل في أن عملنا يمكن أن يضيء، مهما كان متواضعاً، الطريق نحو مستقبل أكثر عدلاً. عندما أفكر في ذلك الغداء الذي تناولناه في 17 سبتمبر، أدرك أن السؤال الذي طرحناه آنذاك لا يزال قائماً: لماذا يهاجر الناس حقاً؟ تشير المحادثات والكتابات والتأملات المشتركة في هذا المشروع إلى إجابة. الناس يهاجرون لأنه حتى في مواجهة الخطر وخيبة الأمل، يجرؤون على الأمل، وبجرأتهم، يقاومون.