Réflexions d’un contributeur au projet « Formes de résistance et pratiques d’espoir »

Prince Duah Agyei

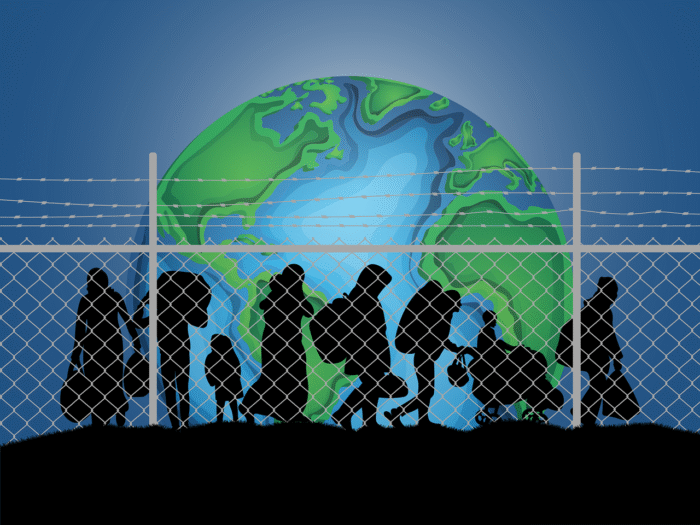

Le 17 septembre 2025, pendant la pause déjeuner des pionniers, j’ai participé à une conversation qui m’a marqué depuis lors. Autour de la table, nous avons discuté de la manière dont la violence continue d’influencer la mobilité humaine, souvent de manière détournée et sous le couvert du langage de l’opportunité. Nous avons constaté que l’esclavage moderne persiste sous le prétexte de promesses d’emploi, de l’attrait d’une vie meilleure ou de l’illusion d’opportunités à l’étranger. La discussion nous a donné à réfléchir. La migration n’est jamais simplement une question de déplacement, elle comporte également des risques d’exploitation, d’exclusion et de précarité. Et pourtant, même lorsque les gens sont informés de tous les faits, lorsqu’ils connaissent les dangers, les promesses non tenues, les incertitudes, la solitude et la possibilité d’être pris au piège dans des cycles d’exploitation, ils choisissent quand même de partir. Cette prise de conscience m’a amené à me poser une question fondamentale : pourquoi les gens migrent-ils vraiment ?

C’est une question qui résiste aux réponses simples. Quitter son foyer, traverser les frontières et entrer dans l’inconnu n’est pas seulement une question de calcul économique. C’est un acte animé par l’espoir, l’espoir d’une transformation, d’un renouveau et de quelque chose de plus que ce qui est disponible chez soi. En même temps, ces voyages sont une forme de résistance, contre des conditions de vie invivables, contre le poids étouffant des inégalités systémiques et contre la suppression des possibilités. La migration incarne donc à la fois l’espoir et la résistance : elle est audacieuse face au risque et imaginative face au désespoir. Cette vignette résume en miniature les préoccupations plus larges du projet « Formes de résistance et pratiques d’espoir », dans le cadre duquel mes propres contributions scientifiques ont cherché à explorer précisément cette interrelation entre les migrants ouest-africains (migrants africains). Outre la conduite d’entretiens ethnographiques et la production de données, ainsi que ma contribution à la conception et à l’enseignement du cours « Intersections of Peace, Resistance and Hope » (Intersections entre paix, résistance et espoir) à l’université de Tampere, ma participation d’un an au projet a abouti à la rédaction de deux articles, tous deux actuellement à différents stades de révision.

Le premier article (co-écrit avec Angel Iglesias Ortiz), Resistance and Hope in Balance: Toward a Complementary Conceptual Framework (Résistance et espoir en équilibre : vers un cadre conceptuel complémentaire), est né de la constatation que la relation entre résistance et espoir a trop souvent été négligée sur le plan théorique. La résistance est souvent conceptualisée comme une action d’opposition dirigée contre la domination, tandis que l’espoir est considéré comme une orientation abstraite et ambitieuse vers l’avenir. Ce qui manquait, c’était une exploration de leur complémentarité. En nous appuyant sur des cas en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord, nous avons fait valoir que les actes quotidiens de défiance, qu’il s’agisse d’épuiser toutes les voies légales contre l’expulsion, de se rassembler aux frontières pour contester la séparation ou de refuser d’accepter des décisions injustes, ne sont pas seulement des gestes de survie, mais sont soutenus par l’espoir. À l’inverse, l’espoir lui-même ne devient politique et tangible que lorsqu’il s’exprime à travers ces pratiques quotidiennes de résistance. De cette manière, l’article a cherché à combler le fossé conceptuel entre deux discours puissants mais souvent déconnectés, démontrant que l’espoir et la résistance, ensemble, ouvrent de nouvelles possibilités de changement social et politique.

Le deuxième article, intitulé « Hope, Resistance, and the Migrant Condition » (Espoir, résistance et condition des migrants), a approfondi ce travail conceptuel en l’ancrant dans une recherche ethnographique menée auprès de migrants ouest-africains en Finlande. Les récits des participants ont révélé les liens fragiles mais résilients qui unissent l’espoir et la résistance dans la vie quotidienne. Les migrants ont puisé dans l’espoir non seulement comme motivation initiale pour déménager, poursuivre leurs études, saisir des opportunités économiques ou fonder une famille, mais aussi comme force motrice face à l’exclusion, à la discrimination ou aux obstacles bureaucratiques. Leur résistance a pris de nombreuses formes : soumission de pétitions au parlement, recours contre des décisions judiciaires, mobilisation des médias pour faire évoluer le discours public, persévérance dans les études malgré les obstacles institutionnels et, dans certains cas, adoption d’une inaction stratégique comme stratégie de survie. Ces actes étaient rarement spectaculaires ou collectifs, mais ils étaient profondément politiques dans la mesure où ils préservaient la possibilité d’un avenir différent. Dans ces expériences vécues, l’espoir et la résistance n’apparaissaient pas comme des domaines distincts, mais comme des forces qui se constituaient mutuellement.

Avec le recul, je considère la conversation du déjeuner du 17 septembre comme un point d’entrée symbolique dans les questions que j’ai abordées tout au long du projet. Elle m’a rappelé que même lorsque les risques sont évidents et les dangers indéniables, les gens osent encore migrer. Cette audace ne se réduit pas à de la naïveté ou du désespoir. C’est une politique de l’espoir en action. Migrer ainsi, c’est refuser les limites imposées par le lieu, les circonstances ou l’exclusion. C’est résister à l’enfermement dans un présent jugé invivable et affirmer qu’une autre vie est possible, même si elle est incertaine.

Cette réflexion renforce ce que j’ai compris à travers ce projet : que la résistance et l’espoir sont des compagnons nécessaires, tant dans la vie de ceux qui se déplacent que dans le travail de ceux qui les étudient. Pour moi, la recherche universitaire elle-même est devenue une pratique de résistance pleine d’espoir, une insistance à reconnaître l’action des voix marginalisées, à théoriser leurs luttes quotidiennes comme significatives et à refuser l’effacement de la violence systémique. Mes deux articles représentent une modeste contribution à cette vaste entreprise : des tentatives de théoriser l’interaction entre la résistance et l’espoir, et de documenter comment cette interaction façonne la vie des migrants en Europe aujourd’hui.

En fin de compte, ma participation à ce projet n’a pas été un simple exercice académique, mais un espace d’apprentissage profond. Elle m’a montré que s’engager de manière critique dans la résistance et l’espoir, c’est s’engager dans les conditions mêmes de la persistance humaine dans l’incertitude. C’est reconnaître que si la violence et l’exclusion persistent, il en va de même pour les pratiques quotidiennes à travers lesquelles les gens résistent et imaginent autre chose. Et surtout, cela m’a rappelé qu’en tant que chercheurs, nous devons nous aussi incarner la résistance et l’espoir, en résistant au désespoir au sein de nos institutions et en gardant l’espoir que notre travail puisse éclairer, même modestement, les chemins vers un avenir plus juste. Quand je repense à ce déjeuner du 17 septembre, je me rends compte que la question que nous nous posions alors reste d’actualité : pourquoi les gens migrent-ils vraiment ? Les conversations, les écrits et les réflexions partagées dans le cadre de ce projet suggèrent une réponse. Les gens migrent parce que même face au danger et à la déception, ils osent espérer, et en osant, ils résistent.